|

최근 10년간 소비재 수출 ‘전기차·화장품류’ 뜨고, ‘디젤차·TV’ 지고 <'14년~'24년>

- 전기차 10년새 수출액 70배 성장(1.4억→101.1억 달러)... 화장품류 5배 성장(6.0억→32.2억 달러) - 美 중심의 소비재 수출 .. 카자흐스탄, 키르기스스탄 등 아시아·신흥국이 부상

- 소비재수출 年 2.6% 성장... 경기민감도 낮아 ‘수출 안정축’ 역할... K-브랜드와 콘텐츠 연계해야

우리나라 소비재 수출을 이끌던 TV, 패션용품 등 ‘국민 효자품목’이 대거 상위권에서 후퇴하고 전기차, 식품, 화장품 등 K-콘텐츠와 결합한 신흥 소비재가 떠오르는 등 수출 주력품목의 세대교체가 뚜렷한 것으로 나타났다.

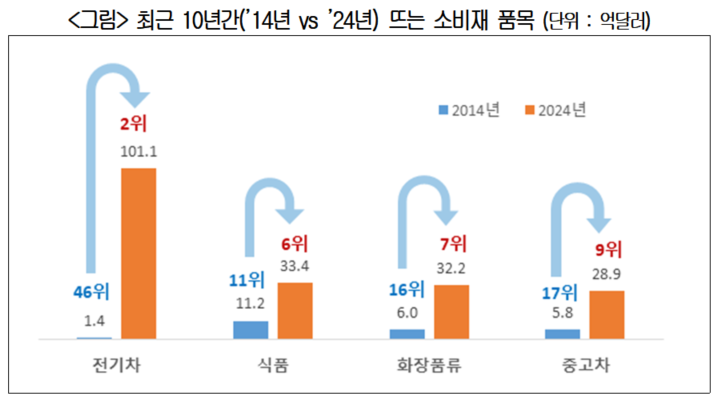

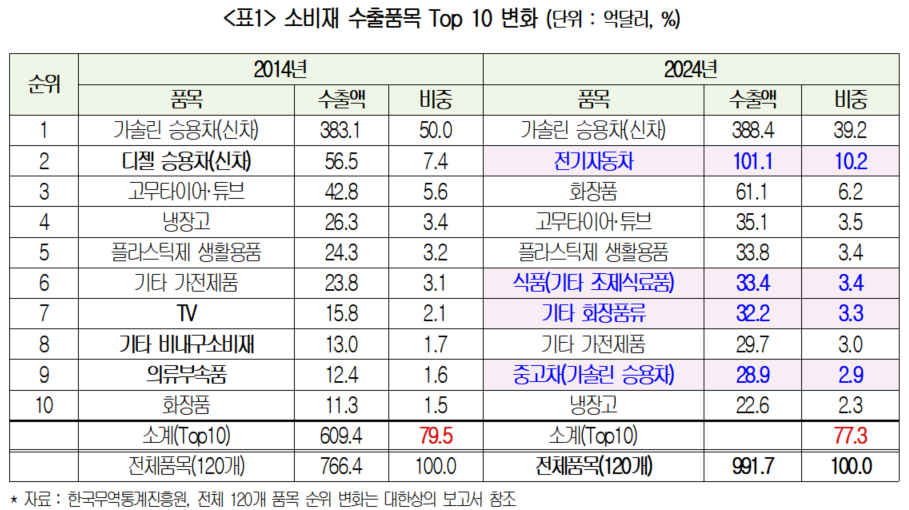

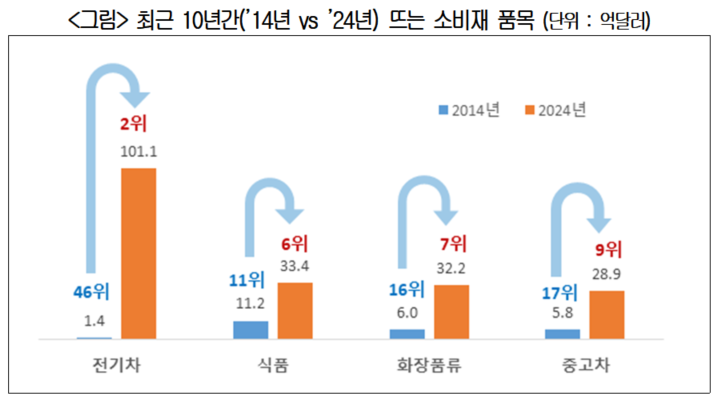

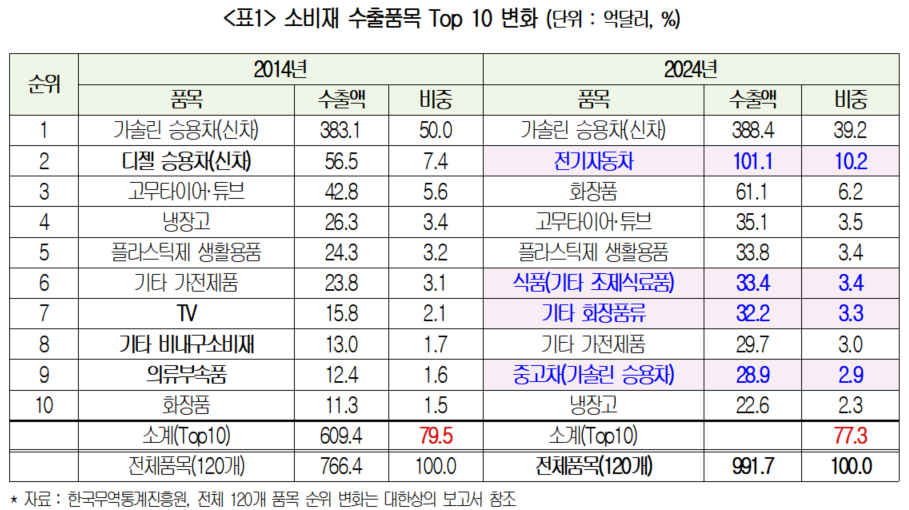

대한상공회의소(회장 최태원)가 1일 한국무역통계진흥원에 의뢰해 분석한 ‘최근 소비재 수출 동향’에 따르면 10년 전에는 우리나라 소비재 수출 상위권에 없었던 전기차(46위→2위), 식품(11위→6위), 화장품류(16위→7위), 중고차(17위→9위) 4개 품목이 Top 10에 새롭게 진입했다.

특히 전기차는 2014년 1.4억 달러에 불과했던 수출이 2024년에는 101억 달러를 기록하며 10년 만에 약 70배 가까운 성장을 이뤘고, 화장품류*는 같은 기간 약 5배(6억→32억 달러), 식품은 약 3배(11억→33억 달러), 중고차(가솔린)는 약 5배(6억→29억 달러)로 늘어나면서 새로운 주력 수출품목으로 부상했다. * 화장품류 : 마스크팩, 탈취제, 목욕용품 등

과거 수출 효자 품목으로 불렸던 디젤차(2위→11위), TV(7위→77위), 기타 비내구소비재*(8위→13위), 의류부속품**(9위→20위) 등은 10위권 밖으로 밀려났다. * 세제·비누, 치약, 세정제 등 ** 패션액세서리, 모자, 장갑 등

대한상의는 “자동차가 10년 전이나 지금이나 수출 소비재 1위 품목이지만, 글로벌 탈탄소 기조와 친환경 차량에 대한 수요 확대로 가솔린·디젤차 수요가 전기차로 옮겨가고 있다”고 말하고, “경쟁력 있는 가격과 고품질 이미지 등 한국 브랜드에 대한 높은 선호도로 중고차는 물론 화장품, 식품 수요도 크게 늘었다”고 설명했다.

美 중심의 소비재 수출 .. 카자흐스탄, 키르기스스탄 등 아시아·신흥국이 부상

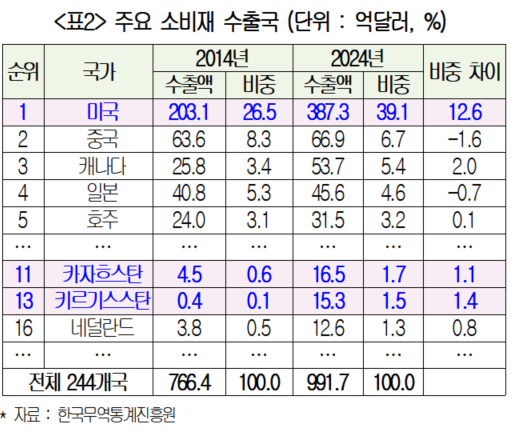

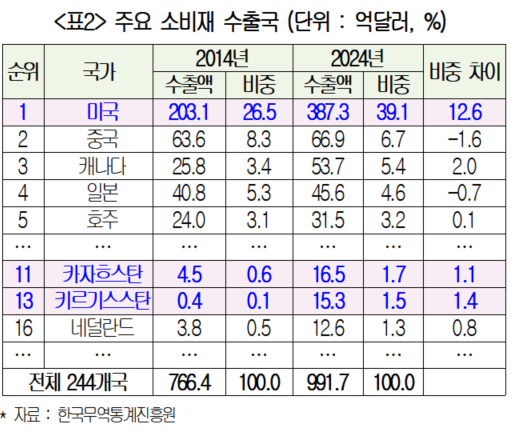

지난 10년간 한국 소비재 수출의 지형은 미국 중심으로 급격히 확대됐다. 미국은 387억 달러 규모로 전체 수출의 39.1%를 차지하며 단연 1위를 기록했고, 이는 10년 전보다 무려 12.6%p 상승한 수치다.

중국은 여전히 2위를 유지하고 있지만 비중은 6.7%로 1.6%p 줄었고, 일본 역시 0.7%p 하락했다. 반면, 캐나다(3.4%→5.4%), 네덜란드(0.5%→1.3%)와 카자흐스탄(0.6%→1.7%), 키르기스스탄(0.1%→1.5%) 등 신흥국의 약진이 돋보이는 것으로 나타났다.

소비재 수출 Top 5 국가의 주요 품목을 살펴보면, 우리나라 전체 소비재 수출의 45% 비중을 차지하는 미국·캐나다 등 북미지역에서는 자동차, 가전제품과 같은 내구소비재*가 수출 대부분을 차지하는 반면, 중국, 일본 등 아시아 국가에서는 식품, 담배와 같은 직접소비재**와 화장품, 의류와 같은 비내구재*** 품목이 주를 이루고 있는 것으로 분석됐다.

* 내구소비재 : 자동차, 냉장고 등 오랜기간 사용할 수 있는 내구성 강한 소비재

** 직접소비재 : 사람들의 욕구를 채우기 위해 일상생활에서 직접 소비하는 재화

*** 비내구재 : 단기간에 소비되거나 빠르게 소모되는 소비재

소비재수출 年 2.6% 성장... 경기민감도 낮아 ‘수출 안정축’ 역할... K-브랜드와 콘텐츠 연계해야

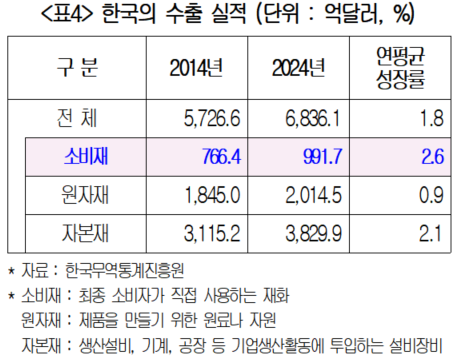

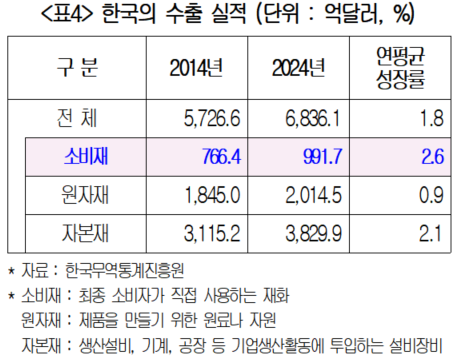

한편, 소비재 수출은 최근 10년간 연평균 2.6%씩 성장하며 전체 수출 성장률(1.8%)을 상회하는 것으로 나타났다. 특히 자본재·원자재와 비교해 경기변동에 덜 민감해 수출 안정축 역할을 하고 있는 것으로 분석된다.

서용구 숙명여대 교수는 “소비재는 상대적으로 경기 사이클에 덜 휘둘리고, K-브랜드 인지도가 높아지면서 해외진출 기반이 안정화되고 있다”며 “앞으로 성장성이 높거나 성장 잠재성이 높은 전략 품목을 선별해 집중적으로 육성한다면 안정적인 수출 확대가 가능할 것”이라고 말했다.

이희원 대한상의 유통물류진흥원장은 “올해 상반기 소비재 수출은 미국 외 지역에서의 선전으로 비교적 견조했지만, 하반기에는 미국의 관세부과 본격화와 소비 둔화 우려로 불확실성이 커지고 있다”고 말하고, “우리 기업의 중앙아·동남아 등 유망 신흥시장에 대한 진출을 지원하고, 글로벌 소비트렌드 기반 전략 품목을 선정하여 K-브랜드와 K-pop, 케데헌과 같은 콘텐츠를 연계하는 등 지역별·국가별 맞춤형 전략으로 수출을 다변화해야한다”고 강조했다.

|